ブログ内検索

カテゴリー

アーカイブ

最近SF中毒で、SF以外余り読む気がしないという状態です。

したがって、久しぶりの読書感想もSF作品になります。

今日「ミクロの決死圏」を読み終えました。

アシモフによる映画のノベライズです。

<内容>

脳に腫瘍ができた重要人物を救うため、

バクテリアサイズに縮小された5人の専門家が潜水艇で

体内を旅し、治療しに向かう。

<気になったこと>

作中、「ウォルドー」という機械が出てくるのですが、

「1940年代のSF作品から名前をもらった」

というようなことが書いてありました。

これはもしや・・・ハインラインの短編「ウォルドウ」?

公開年も1942年なので本文の記述と一致していますし、

その可能性は大きいですね。

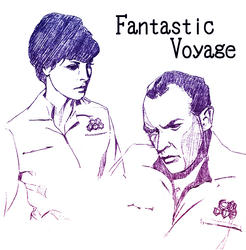

ということで、今回は本の挿絵

(おそらく映画の1シーンを切り取ったもの)を模写しました。

右が天才外科医のピーター・ローレンス・デュバル博士、

左はその助手のコーラ・ピータースンです。

そういえば、この「ミクロの決死圏」が3Dリメイクされるそうです。

意外とタイムリーな作品でした。

したがって、久しぶりの読書感想もSF作品になります。

今日「ミクロの決死圏」を読み終えました。

アシモフによる映画のノベライズです。

<内容>

脳に腫瘍ができた重要人物を救うため、

バクテリアサイズに縮小された5人の専門家が潜水艇で

体内を旅し、治療しに向かう。

<気になったこと>

作中、「ウォルドー」という機械が出てくるのですが、

「1940年代のSF作品から名前をもらった」

というようなことが書いてありました。

これはもしや・・・ハインラインの短編「ウォルドウ」?

公開年も1942年なので本文の記述と一致していますし、

その可能性は大きいですね。

ということで、今回は本の挿絵

(おそらく映画の1シーンを切り取ったもの)を模写しました。

右が天才外科医のピーター・ローレンス・デュバル博士、

左はその助手のコーラ・ピータースンです。

そういえば、この「ミクロの決死圏」が3Dリメイクされるそうです。

意外とタイムリーな作品でした。

PR

「まだ人間じゃない」

出版:ハヤカワ文庫

著者:フィリップ・K・ディック

<内容>

タイトルからして平和ではなさそうですが、

本当に平和ではありません。

この本は短編集なのですが、

確か全て恐怖を感じさせるような話だったと思います。

(ホラーというわけでもないですが・・・)

<感想>

どこにでもあるような世界の中に潜む恐怖、

しかもそれは、人間が自ら作り出したものなのです。

人間の弱さや愚かさを極端にしたらこうなってしまうのでしょうか。

なんだかアメリカのテレビ番組「トワイライトゾーン」のようですね。

出版:ハヤカワ文庫

著者:フィリップ・K・ディック

<内容>

タイトルからして平和ではなさそうですが、

本当に平和ではありません。

この本は短編集なのですが、

確か全て恐怖を感じさせるような話だったと思います。

(ホラーというわけでもないですが・・・)

<感想>

どこにでもあるような世界の中に潜む恐怖、

しかもそれは、人間が自ら作り出したものなのです。

人間の弱さや愚かさを極端にしたらこうなってしまうのでしょうか。

なんだかアメリカのテレビ番組「トワイライトゾーン」のようですね。

「ワンダフルライフ」

出版:ハヤカワ文庫

著者:スティーヴン・J・グールド

図書館でリクエストして入れてもらった本です。

<内容>

進化とは少しの変化が積み重なっていくことだとする

ダーウィンの進化論に異議を唱え、

古生物を例に使いながら生物の多様性について

考えていくというなかなか激しい内容です。

<感想>

まず、古生物が好きなら読んだ方がいいかもしれません。

何より、カンブリア期の生き物たちが図説つきで載っていますから。

また、生き物の進化に興味がある人も楽しく読めそうです。

(私は両方当てはまります(笑))

しかし、この本に書かれていることを鵜呑みにしてはいけません。

現在では動物の分類も進み、

この本では不明となっていた多くの生物の類縁関係が

明らかになりつつあります。

つまり、多様性は進化の最初の段階に最大になり、

その後は非運多数死(偶発性)によってたまたま選ばれたものが

その後の生物の形を決めるという

グールドの理論の証拠自体が揺らいでいるのです。

しかし、この本の内容が間違っていたとしても、

この本が重要であることには何ら変わりはないと思います。

なぜなら、この本はカンブリア期の動物たちに大衆の関心を

向けさせることができたからです。

この本の中でグールドが述べているように、世間は

「恐竜が隕石の衝突によって絶滅した」という説には

大変関心を示したのに、

「バージェスで大量絶滅が起こった」という事実には、

特に関心を払っていなかったのです。

それをここまで有名にしたのですから

(まあ、恐竜の認知度には到底届かないにしろ)

この本の存在意義は大きいでしょう。

また、科学は時として間違うこともあります。

間違うことは「完全な失敗」ではないのです。

ウォルコットの間違いをウィッティントン達が暴いたからこそ、

この本が書かれたとも言えるのですから。

とまあ、ここまで偉そうなことを書いてしまいましたが、

以上が私が感じたことです。

<ちなみに・・・・・>

・恐竜は隕石衝突の前からかなり減少していたらしいので、

隕石が直接的な原因ではないとする説もあります。

(ただし、絶滅へ最後の決定打になったことは確かなようです)

・この当時はまだハルキゲニアの復元が上下逆に行われていました。

訳者もその点をあとがきで指摘しています。

しかしなんと、この本の表紙には、

この間違った解釈の3DCGが描かれているではありませんか。

・・・・・・直せばいいのに。

出版:ハヤカワ文庫

著者:スティーヴン・J・グールド

図書館でリクエストして入れてもらった本です。

<内容>

進化とは少しの変化が積み重なっていくことだとする

ダーウィンの進化論に異議を唱え、

古生物を例に使いながら生物の多様性について

考えていくというなかなか激しい内容です。

<感想>

まず、古生物が好きなら読んだ方がいいかもしれません。

何より、カンブリア期の生き物たちが図説つきで載っていますから。

また、生き物の進化に興味がある人も楽しく読めそうです。

(私は両方当てはまります(笑))

しかし、この本に書かれていることを鵜呑みにしてはいけません。

現在では動物の分類も進み、

この本では不明となっていた多くの生物の類縁関係が

明らかになりつつあります。

つまり、多様性は進化の最初の段階に最大になり、

その後は非運多数死(偶発性)によってたまたま選ばれたものが

その後の生物の形を決めるという

グールドの理論の証拠自体が揺らいでいるのです。

しかし、この本の内容が間違っていたとしても、

この本が重要であることには何ら変わりはないと思います。

なぜなら、この本はカンブリア期の動物たちに大衆の関心を

向けさせることができたからです。

この本の中でグールドが述べているように、世間は

「恐竜が隕石の衝突によって絶滅した」という説には

大変関心を示したのに、

「バージェスで大量絶滅が起こった」という事実には、

特に関心を払っていなかったのです。

それをここまで有名にしたのですから

(まあ、恐竜の認知度には到底届かないにしろ)

この本の存在意義は大きいでしょう。

また、科学は時として間違うこともあります。

間違うことは「完全な失敗」ではないのです。

ウォルコットの間違いをウィッティントン達が暴いたからこそ、

この本が書かれたとも言えるのですから。

とまあ、ここまで偉そうなことを書いてしまいましたが、

以上が私が感じたことです。

<ちなみに・・・・・>

・恐竜は隕石衝突の前からかなり減少していたらしいので、

隕石が直接的な原因ではないとする説もあります。

(ただし、絶滅へ最後の決定打になったことは確かなようです)

・この当時はまだハルキゲニアの復元が上下逆に行われていました。

訳者もその点をあとがきで指摘しています。

しかしなんと、この本の表紙には、

この間違った解釈の3DCGが描かれているではありませんか。

・・・・・・直せばいいのに。

「チャンセラー号の筏」

出版:集英社文庫

著者:ジュール・ヴェルヌ

またジュール・ヴェルヌです。

<内容>

今回は、今までのような「冒険」ではなく、

「漂流」でした。本当に筏に揺られているだけです。

<感想>

ジュール・ヴェルヌの作品は子供向けと言われているそうですが、

これはなかなか残酷な話でした。

人の肉を食べることもあったくらいですから。

でも、これを食べないと死んでしまうという状況になったら

やはり食べてしまうのでしょうね。

人を殺して食べるのはさすがに間違っていると思いますが。

(小説ではその一歩手前まで行きました)

そして、相変わらずキャラクターが魅力的でした。

ミス・ハーベイには本当に幸せになってほしいですね。

出版:集英社文庫

著者:ジュール・ヴェルヌ

またジュール・ヴェルヌです。

<内容>

今回は、今までのような「冒険」ではなく、

「漂流」でした。本当に筏に揺られているだけです。

<感想>

ジュール・ヴェルヌの作品は子供向けと言われているそうですが、

これはなかなか残酷な話でした。

人の肉を食べることもあったくらいですから。

でも、これを食べないと死んでしまうという状況になったら

やはり食べてしまうのでしょうね。

人を殺して食べるのはさすがに間違っていると思いますが。

(小説ではその一歩手前まで行きました)

そして、相変わらずキャラクターが魅力的でした。

ミス・ハーベイには本当に幸せになってほしいですね。

「気球に乗って五週間」

出版:集英社文庫

著者:ジュール・ヴェルヌ

この前読んだ「海底二万リーグ」と「地底旅行」が

面白かったので、ッ図書館でこの人の書いた本を

何冊かリクエストしました。

(本当は買いたいのですが、お金がないので)

これはその一冊です。

<感想>

地味なタイトルからは想像できないほど楽しいです。

今まで読んだ3作の中で一番好きかも知れません。

なんといっても、主人公の3人が素晴らしい。

サミュエル・ファーガソン博士、

猟師のディック・ケネディ、

博士の付き人ジョセフ・ウィルスン(ジョー)

皆それぞれ仲間思いで、勇気があり、優秀です。

「地底旅行」のリーデンブロック教授のように

性格も悪いということもありません(笑)

ところで、この物語で使われている気球は、水素を使用しています。

私にはそれだけでも危険に思えるのですが、

ここでは、さらにそれを加熱して浮力を得ています。

・・・大丈夫なのでしょうか?

ファーガソン博士は安全な仕組みを作ったようなのですが、

難しそうな構造を活字から想像するのにも限界があります。

今度調べてみましょうかねえ。

出版:集英社文庫

著者:ジュール・ヴェルヌ

この前読んだ「海底二万リーグ」と「地底旅行」が

面白かったので、ッ図書館でこの人の書いた本を

何冊かリクエストしました。

(本当は買いたいのですが、お金がないので)

これはその一冊です。

<感想>

地味なタイトルからは想像できないほど楽しいです。

今まで読んだ3作の中で一番好きかも知れません。

なんといっても、主人公の3人が素晴らしい。

サミュエル・ファーガソン博士、

猟師のディック・ケネディ、

博士の付き人ジョセフ・ウィルスン(ジョー)

皆それぞれ仲間思いで、勇気があり、優秀です。

「地底旅行」のリーデンブロック教授のように

性格も悪いということもありません(笑)

ところで、この物語で使われている気球は、水素を使用しています。

私にはそれだけでも危険に思えるのですが、

ここでは、さらにそれを加熱して浮力を得ています。

・・・大丈夫なのでしょうか?

ファーガソン博士は安全な仕組みを作ったようなのですが、

難しそうな構造を活字から想像するのにも限界があります。

今度調べてみましょうかねえ。

今日グーグルのトップページロゴが

最近読んだ本の世界観に似ているなと思ったら、

やはりその本に関連したことでした。

これがそのトップページ。(クリックで拡大)

小さくて分かりにくいかもしれませんが、

火星人の乗った乗り物(銀色の物体3つ)が村を襲っています。

この作品の名は「宇宙戦争」。

割と最近スピルバーグが映画化していたような気がします。

画像の説明によると、今日はこの作品の著者、

ウェルズの誕生日だったのだそうです。

書名:「世界SF全集2 ウェルズ タイムマシン 透明人間 宇宙戦争」

著者:ハーバート・ジョージ・ウェルズ

訳者:(記録するのを忘れてしまいました)

出版:早川書房

1巻のジュール・ヴェルヌが面白かったので、

また図書室で借りた2巻目です。

司書の方によると、この本が最後に借りられたのは

私が生まれる前なんだとか。

「そんなに人気がないのですか。」

と尋ねたところ、

「この辺りの人(ヴェルヌやウェルズ)はSFの中でも

古典の範囲だからね。

人気がないというよりは、知らないんじゃないかなあ。」

とのことでした。

まあ、私も今の今まで知らなかったのですがね。

でも、古典とはいえこんなに面白いのに、

なんだかもったいないような気がしますね。

感想は長いので↓をクリックしてください

最近読んだ本の世界観に似ているなと思ったら、

やはりその本に関連したことでした。

これがそのトップページ。(クリックで拡大)

小さくて分かりにくいかもしれませんが、

火星人の乗った乗り物(銀色の物体3つ)が村を襲っています。

この作品の名は「宇宙戦争」。

割と最近スピルバーグが映画化していたような気がします。

画像の説明によると、今日はこの作品の著者、

ウェルズの誕生日だったのだそうです。

書名:「世界SF全集2 ウェルズ タイムマシン 透明人間 宇宙戦争」

著者:ハーバート・ジョージ・ウェルズ

訳者:(記録するのを忘れてしまいました)

出版:早川書房

1巻のジュール・ヴェルヌが面白かったので、

また図書室で借りた2巻目です。

司書の方によると、この本が最後に借りられたのは

私が生まれる前なんだとか。

「そんなに人気がないのですか。」

と尋ねたところ、

「この辺りの人(ヴェルヌやウェルズ)はSFの中でも

古典の範囲だからね。

人気がないというよりは、知らないんじゃないかなあ。」

とのことでした。

まあ、私も今の今まで知らなかったのですがね。

でも、古典とはいえこんなに面白いのに、

なんだかもったいないような気がしますね。

感想は長いので↓をクリックしてください

母がロビン・クックの本をたくさん持っていることが

分かったので、これからその人の本を

読んでいきたいと思います。

題名:「インベージョン―侵略―」

著者:ロビン・クック

訳者:林克己

出版:早川書房

<感想>

宇宙から新種のウィルスがやってきて、

人々に感染していく話です。

作中で「アンドロメダ病原体」というマイケル・クライトンの

出世作の名前が出てきますが、それよりはむしろ、

ジャック・フィニイの「盗まれた町」に近いと思いました。

(そういえば、「盗まれた町」は少し前に

「インベイジョン」というタイトルで映画化されていたような・・・)

メンバーの内男の人ばかりが再起不能の事態に陥り、

バランスが心配になりましたが、

終盤それを補う人が出てきたので大丈夫でした。

というより、失った人々を全て足したような

かなりすごい人でした。

最後は、まさかあのありふれた病気が

地球を救うことになるとは。

ウィルスは侮れないですね。

分かったので、これからその人の本を

読んでいきたいと思います。

題名:「インベージョン―侵略―」

著者:ロビン・クック

訳者:林克己

出版:早川書房

<感想>

宇宙から新種のウィルスがやってきて、

人々に感染していく話です。

作中で「アンドロメダ病原体」というマイケル・クライトンの

出世作の名前が出てきますが、それよりはむしろ、

ジャック・フィニイの「盗まれた町」に近いと思いました。

(そういえば、「盗まれた町」は少し前に

「インベイジョン」というタイトルで映画化されていたような・・・)

メンバーの内男の人ばかりが再起不能の事態に陥り、

バランスが心配になりましたが、

終盤それを補う人が出てきたので大丈夫でした。

というより、失った人々を全て足したような

かなりすごい人でした。

最後は、まさかあのありふれた病気が

地球を救うことになるとは。

ウィルスは侮れないですね。

世界史レポートの映画を「ルワンダの涙」に決め

図書館で本を探したところ、

とてもいい本があったので書きます。。

書名: 「ジェノサイドの丘」(上下二巻)

著者: フィリップ・ゴーレイヴィッチ

訳者: 柳下 毅一郎

出版: WAVE出版

<内容>

上巻はルワンダ内戦、下巻はコンゴ内戦という

構成になっています。

著者が実際にルワンダに行って、現地の人々に

インタビューをしたり、

出来事があった場所に行ったりします。

<感想>

ルワンダの歴史などが丁寧に説明されています。

他にも本は何冊か借りて読んだのですが、

それは世界の内戦、紛争などが一冊にまとめてあるものなので

この本に比べるとかなり情報量が少ないものでした。

そんなこともあり、この本には本当に助けられました。

しかも、この本を読んでからもう一度その他の本を見ると、

内容がよりよくわかりました。

やはり、歴史は詳しく知れば知るほど楽しいですね。

基本的に歴史は苦手なのですが。(笑)

現地の人々から語られる当時の様子は

今でも自分がその場にいるかのようです。

現大統領で、取材当時は副大統領兼将軍だった

ポール・カガメのインタビューもあります。

とにかく、貴重な資料であることには

まちがいありません。

図書館で本を探したところ、

とてもいい本があったので書きます。。

書名: 「ジェノサイドの丘」(上下二巻)

著者: フィリップ・ゴーレイヴィッチ

訳者: 柳下 毅一郎

出版: WAVE出版

<内容>

上巻はルワンダ内戦、下巻はコンゴ内戦という

構成になっています。

著者が実際にルワンダに行って、現地の人々に

インタビューをしたり、

出来事があった場所に行ったりします。

<感想>

ルワンダの歴史などが丁寧に説明されています。

他にも本は何冊か借りて読んだのですが、

それは世界の内戦、紛争などが一冊にまとめてあるものなので

この本に比べるとかなり情報量が少ないものでした。

そんなこともあり、この本には本当に助けられました。

しかも、この本を読んでからもう一度その他の本を見ると、

内容がよりよくわかりました。

やはり、歴史は詳しく知れば知るほど楽しいですね。

基本的に歴史は苦手なのですが。(笑)

現地の人々から語られる当時の様子は

今でも自分がその場にいるかのようです。

現大統領で、取材当時は副大統領兼将軍だった

ポール・カガメのインタビューもあります。

とにかく、貴重な資料であることには

まちがいありません。

漫画をこのこのカテゴリーに入れるか悩みましたが、

小説に以外の本も入れたくて「本関連」にしたので

とりあえずこれに入れておきます。

昨日、久しぶりに漫画を読みました。

「あひるの空」という、バスケ漫画です。

弟がバスケットボール部で、

知らない間に9巻まで買っていました。

「また無駄遣いして……。」

と思いながらも少し気になったので

読ませてもらうことにしました。

でも、なぜか渡されたのは6巻から。

意味が分かりません。

「なんで?」と聞いても要領を得ない答しか返ってこないので、

しかたなく6巻から読むことにしました。

キャラクター等もさっぱりでしたが、

インターネットで少し調べてようやく少し理解できました。

<感想>

私はあまり漫画を読みませんし

バスケットもよく知りませんが、(しかも6巻からですが)

なかなか良いなあと思いました。

真面目にバスケットをやっているかと思えば

ギャグが入っていたりします。

そのバランスはいいと思います。

そこで一つ気がついたこと。

登場人物に花園百春という人がいるのですが、

その人の見た目(リーゼント)が

同じバスケ漫画「スラムダンク」の主人公

花道に似ているような気がしたのです。

気になって調べたところ、やはり関係があるようです。

何でも、作者がスラムダンクのファンなんだとか。

スラムダンクの作者も公認しているそうです。

なんだか不思議ですね。

小説に以外の本も入れたくて「本関連」にしたので

とりあえずこれに入れておきます。

昨日、久しぶりに漫画を読みました。

「あひるの空」という、バスケ漫画です。

弟がバスケットボール部で、

知らない間に9巻まで買っていました。

「また無駄遣いして……。」

と思いながらも少し気になったので

読ませてもらうことにしました。

でも、なぜか渡されたのは6巻から。

意味が分かりません。

「なんで?」と聞いても要領を得ない答しか返ってこないので、

しかたなく6巻から読むことにしました。

キャラクター等もさっぱりでしたが、

インターネットで少し調べてようやく少し理解できました。

<感想>

私はあまり漫画を読みませんし

バスケットもよく知りませんが、(しかも6巻からですが)

なかなか良いなあと思いました。

真面目にバスケットをやっているかと思えば

ギャグが入っていたりします。

そのバランスはいいと思います。

そこで一つ気がついたこと。

登場人物に花園百春という人がいるのですが、

その人の見た目(リーゼント)が

同じバスケ漫画「スラムダンク」の主人公

花道に似ているような気がしたのです。

気になって調べたところ、やはり関係があるようです。

何でも、作者がスラムダンクのファンなんだとか。

スラムダンクの作者も公認しているそうです。

なんだか不思議ですね。

書名:「世界SF全集1 ヴェルヌ 地底旅行 海底二万リーグ」

著者:ジュール・ヴェルヌ

訳者:村上 啓夫

出版:早川書房

少し前に読んだ本です。

作者のジュール・ヴェルヌは

SF作家として有名な人なんだそうです。

この本を読もうと思った動機は少し不純です。(苦笑)

先日「バック・トゥ・ザ・フューチャー3」を見たときに

やたらこの人の名前が出てくるので

気になって図書館で探して読んでみたのです。

海底2万リーグは、訳によっては

「海底2万里」や「海底2万マイル」になっていたりします。

1里=4 km

1マイル=1.609344 km

1リーグ=3マイル=4.828032 km

(1海里=1ノーティカルマイル=1852 m)

<ヤード・ポンド法―Wikipedia>

だそうなので、里とリーグはまあいいとして、

リーグとマイルでは距離がかなり異なる気が・・・・

<追記>

と思ったら、原題の「Vingt Mille Lieues Sous Les Mers」

(「海底2万リュー」、リューはリーグと同じ)

から、単位を変換して日本では最初に

「海底6万マイル」と訳されていたようですね。

それが混ざって「海底2万マイル」となったそうです。

<海底2万里―Wikipedia>

そういえば、東京ディズニーシーにも「海底2万マイル」という

名前のアトラクションがありましたね。

きっとこれを元にしているのでしょう。

<感想>

2作品とも、私が思っていた以上に面白かったです。

この作品の素晴らしいのは、

「本当に100年以上前に書かれた物なのか。」

と疑ってしまうくらい、未来のことを的確に表現しているところです。

例えば、海底2万リーグだと、

蒸気が動力の中心だった時代に、電機で動く潜水艦

「ノーティラス号」が登場したり、

今で言う酸素ボンベのようなものを使ったりしています。

そのような現実的なものの中にも、

主人公達の冒険がうまく書かれていて、

作者の想像力はとても豊かだったのだなと思いました。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で、ドクが

「海底2万里を読んだとき、

私は科学に一生身を捧げることを決めた。」

と言っていましたが、分かるような気がします。

著者:ジュール・ヴェルヌ

訳者:村上 啓夫

出版:早川書房

少し前に読んだ本です。

作者のジュール・ヴェルヌは

SF作家として有名な人なんだそうです。

この本を読もうと思った動機は少し不純です。(苦笑)

先日「バック・トゥ・ザ・フューチャー3」を見たときに

やたらこの人の名前が出てくるので

気になって図書館で探して読んでみたのです。

海底2万リーグは、訳によっては

「海底2万里」や「海底2万マイル」になっていたりします。

1里=4 km

1マイル=1.609344 km

1リーグ=3マイル=4.828032 km

(1海里=1ノーティカルマイル=1852 m)

<ヤード・ポンド法―Wikipedia>

だそうなので、里とリーグはまあいいとして、

リーグとマイルでは距離がかなり異なる気が・・・・

<追記>

と思ったら、原題の「Vingt Mille Lieues Sous Les Mers」

(「海底2万リュー」、リューはリーグと同じ)

から、単位を変換して日本では最初に

「海底6万マイル」と訳されていたようですね。

それが混ざって「海底2万マイル」となったそうです。

<海底2万里―Wikipedia>

そういえば、東京ディズニーシーにも「海底2万マイル」という

名前のアトラクションがありましたね。

きっとこれを元にしているのでしょう。

<感想>

2作品とも、私が思っていた以上に面白かったです。

この作品の素晴らしいのは、

「本当に100年以上前に書かれた物なのか。」

と疑ってしまうくらい、未来のことを的確に表現しているところです。

例えば、海底2万リーグだと、

蒸気が動力の中心だった時代に、電機で動く潜水艦

「ノーティラス号」が登場したり、

今で言う酸素ボンベのようなものを使ったりしています。

そのような現実的なものの中にも、

主人公達の冒険がうまく書かれていて、

作者の想像力はとても豊かだったのだなと思いました。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で、ドクが

「海底2万里を読んだとき、

私は科学に一生身を捧げることを決めた。」

と言っていましたが、分かるような気がします。